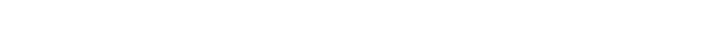

von Fritz Lang (Regie) mit

Peter Lorre in der Hauptrolle

ist ein früher deutscher

Tonfilm, 1931 produziert von

der Nero-Film AG in Berlin.

»Langs erster Tonfilm gehört

zu den Meisterwerken des

deutschen Vorkriegskinos.

Verweise auf das gesell-

schaftliche Klima der

Weimarer Republik am

Vorabend des

Nationalsozialismus sind

augenfällig: Obrigkeit und

Unterwelt erscheinen als

gleichartige

Organisationen, die den

>Abartigen< im Namen

des >gesunden

Volksempfindens< gemeinsam zur Strecke

bringen. Langs sarkastische Schilderungen von Menschenjagd und

Massenhysterie sowie Peter Lorres geniale Interpretation des Mörders als Täter und Opfer zu-

gleich wurden von den Nationalsozialisten später nicht ohne Grund als subversiv empfun-

den.« (Lexikon des Internationalen Films, 2018)

Zusammen mit der Prometheus-Film-Gesellschaft, die der KPD nahestand und als >proletarisch<

galt, bildete die NERO am Ende der Weimarer Republik eine letzte Bastion gegen den schon längst

offen auftretenden Nazi-Terror. Während Prometheus vorwiegend die Filmklassiker der Sowjetunion

in Deutschland vertrat und als letzten Film »Kuhle Wampe« von Brecht-Dudow-Eisler produzierte,

übernahm die NERO die gesellschaftskritische Tradition des bürgerlichen Films, die sich vor allem

mit dem Namen Richard Oswald verband.

Das Label NERO, gebildet aus den Anfangsbuchstaben der Produktionschefs Seymour Nebenzahl

und Richard Oswald, wurde 1925 gegründet. Zur Zeit des

Dreigroschenprozesses (1930/31) hatte sich die NERO als füh-

rende Produktionsstätte avantgardistischer Filmkunst in Europa

etabliert und war auf dem Weg, sich Weltgeltung zu verschaffen.

Den Dreigroschenfilm von G.W. Pabst (1931) ließ Nebenzahl

gleichzeitig in französischer Version drehen, und Warner Brothers

(USA) gehörte bereits zu den Finanziers.

Es brauchte nicht erst der legalen Machtübergabe an die Nazis

durch das bürgerlich-demokratische Parlament der Weimarer

Republik (ohne

die Stimmen der

SPD und der

KPD), um die

fortschrittliche

Filmbranche in

Deutschland zu

zerschlagen und

ihre Ästhetik, damals noch >Lichtspiel< genannt, zu

liquidieren. Die Nazi-Propaganda setzte an dessen

Stelle, unter hemmungsloser Ausnutzung der techni-

schen Möglichkeiten, Lichtspiele glänzender

Illuminationen, verbunden mit den offenen

Lauffeuern mythisch-mystischer

Masseninszenierungen, zelebriert und gefürchtet in

der großstädtischen Öffentlichkeit, sobald der Abend

dämmerte und die Nacht einbrach.

Die Nero-Film AG musste ihre Arbeit einstellen.

Seymour Nebenzahl wurde, um sein Leben zu ret-

ten, 1933 zur Emigration gezwungen. In Paris und

Los Angeles führte er dann verschiedene Filmproduktionsfirmen unter dem prominenten Namen der

Nero-Film weiter. Die internationale Filmzeitschrift »Cahiers du Cinema«, mit Sitz Paris, führt »M –

Eine Stadt sucht einen Mörder« in ihrer Liste der 100 besten Filme aller Zeiten an prominenter 6.

Stelle. Der Name Nebenzahl, den Seymour im amerikanischen Exil zu >Nebenzal< abänderte, um

den Beiklang >deutschen Sinns< zu vermeiden, müsste – so wäre anzunehmen – in der deutschen

Filmbranche von heute noch bekannt sein, vor allem dann, wenn er sogar unvermutet in einem deut-

schen Spielfilm eine Hauptrolle erhält, die er in der Wirklichkeit – jedenfalls in dieser Geschichte nicht

– nicht gespielt hat.

Alfred Mühr (1903-1981) beschloss, nachdem

er seine Bildung auch ohne Abitur als genü-

gend ausgereift befand, Journalist zu werden.

Seiner Gesinnung entsprach die »Deutsche

Zeitung«, deren Feuilleton er nutzte, um der

Weimarer Republik den »Kulturbankrott« zu

prophezeien und eine >rechtsgeistige< Kultur

des Nationalismus zu propagieren. ║ Am 23.

März 1927 inszenierte Erwin Piscator

»Gewitter über Gotland« von Ehm Welk an

der Berliner Volksbühne. Mühr nahm diese

Inszenierung zum Anlass, dem konservativen

Bürgertum der Republik den griffigen Begriff

des »Kulturbolschewismus« zu besorgen. Mit

ihm ließen sich alle unbequemen

>Phänomene< der industrialisierten

Massengesellschaft und des sich etablieren-

den Konsumkapitalismus – wie

Gleichschaltung, Massenlenkungen,

Propaganda als Reklame und

Gehirnwäsche, Auslöschung der

Persönlichkeit – als Ausgeburt sowjetisch-bolschewistischer Gleichmacherei sowie einer linken kol-

lektivistischen Menschenverachtung erfolgreich überschreiben. ║ Von da ab versah Mühr >Kultur<

mit dem Attribut >rechtsgeistig<, mit einem Wort, das der deutsche Wortschatz zum Glück nicht auf-

genommen hat (vgl. DWDS, Das deutsche Wörterbuch von 1600 bis heute). Für ein solches Theater

reichten teutsches Blut und rechtsamer Gesichtsschnitt aus. ║ Mühr stieg auf. Er wurde 1934

Schauspieldirektor und stellvertretender Generalintendant der Preußischen Staatstheater (im Plural)

sowie Dozent an der angegliederten Schauspielschule. ║ Daneben schrieb Mühr zahlreiche Aufsätze

und Bücher, verfasste Hörspiele und drehte 1937 den Film: »Die Warschauer Zitadelle«. ║ Bis 1945

verblieb Mühr auf diesen machtbesetzten Funktionen als die >rechtsgeistige Hand< von Gustaf

Gründgens im Amt, bei jenem Gründgens, der ab 1937 von den Nazis als Generalintendant der

Preußischen Staats-theater (im Plural: es waren drei: Theater am Gendarmenmarkt, Kleines Haus,

Lustspielhaus) bestallt worden war.

Nach dem Krieg verstand es Mühr – wie etwa sein Kumpan Ernst von Salomon – sich aller

Vergangenheit zu entäußern, schrieb weiter fleißig Bücher und meldete sich erneut in seiner Rolle

als Stammesbruder deutscher Theater-Geschichte zu Wort, diesmal nicht nur als Blut-, sondern auch

als Zeitzeuge. Mit seinem Buch »Rund um den Gendarmenmarkt. Von Iffland bis Gründgens.

Zweihundert Jahre musisches Berlin«. Oldenburg: Gerhard Stalling Verlag 1965 (Stalling, ein Verlag

mit nationalsozialistischer Tradition) eignet er sich erfolgreich die >Kunst< an, seine Nazi-

Vergangenheit zu Ereignissen seiner Bürgschaft zu drehen und wenden: Jürgen Fehling und

Leopold Jeßner, die >Verwüster rechtsgeistiger Theaterkultur<, betreten in diesem Buch, aufge-

mischt als Helden, die Bühne seiner (Mührs) Theatergeschichte. Der >Kulturbolschewismus<, der

den Krieg gut genährt und in Stahlgewittern neu an- und eingefettet blendend überlebte, macht dies

möglich. Ein Nazi-Verlag stellt sich schamlos hinter diese Geschichtsklitterung und erneuert mit ihr

die »Bürgerwehr der deutschen Kultur«, die heute auch wieder »Heimatschutz« genannt wird.

So sieht Alfred Mührs >Bedeutung in der Theatergeschichte

Berlins< tatsächlich aus:

1927 kämpfte der >beste Kenner der historischen Unterlagen< an vorderster Front gegen die

>Verwüstung< des TEUTSCHEN THEATERS durch »Judenspieler«. Am 19. April verfertigte er

für die Deutsche Zeitung, Berlin, unter dem Titel »Neue Willkür im Staatstheater«, ein

Plädoyer für die Reinhaltung der Rasse an.

Walter Franck antwortete in der Vossischen Zeitung am 21. April 1927, Abendausgabe:

Der westdeutsche Kritiker Friedrich Luft schrieb 1962 in seinem Nachruf in »Theater heute«,

Heft 9: »Walter Franck schien geschaffen, alle Übeltäter, alle Brunnenvergifter, alle Schubjaks

und Teufel der großen Weltliteratur zu spielen. Und er spielte sie ziemlich alle – und er spielte

sie grandios.«

Nicht verschwiegen sei, dass ein gewisser Bertolt Brecht mit diesem Alfred Mühr Anfang September

1950 in München zusammentraf. Das Treffen habe in einem Gartenlokal von München stattgefun-

den. Dabei habe ihm Brecht – so jedenfalls berichtet es Mühr – die Leitung eines Gastspieltheaters

mit Sitz in Augsburg, einer Art AE (Augsburger Ensemble) im Westen, angeboten. Es sollte sein »ein

Brecht-Ensemble mit Schauspielern von drüben [aus der DDR], die wechseln, und hier [in Augsburg]

mit dem Stamm [residieren], auf hohem Niveau, kein Kurtheater, keine Galabühne für die Provinz,

kein Stargastspiel«. Ein weiteres Gespräch, das sie für den nächsten Tag in der Perlachstube an der

St. Peter-Kirche in Augsburg verabredet hätten, fand nicht mehr statt. Das AE blieb Gerücht (vgl.

Mühr: Deutschland, deine Söhne. München 1977, S. 309, 317).

Es könnte jedoch sein, dass Brecht über Mühr eine Verbindung zu Gustaf Gründgens herzustellen

suchte, gibt es doch das legendäre Telegramm des Rückkehrers vom 18. Januar 1949 an den ehe-

maligen Theaterleiter Gründgens von Görings Glanz und Gnaden. Es hatte den Wortlaut: »Sehr ge-

ehrter Herr Gründgens! / Sie fragten mich 1932 um die Erlaubnis, >Die heilige Johanna der

Schlachthöfe< aufführen zu dürfen. Meine Antwort ist ja. Ihr bertolt brecht«.

Die weitere Verarbeitung rechtsgeistiger Weltanschauung und ihrer Musikalität im Dreigroschenfilm

von 2018 erfolgt durch den Nachweis von Fakten. Es sind facta bruta, keine Ansichten oder

Meinungen.

Die Musik

Wie immer das Genre des Mackie-Messer-Films zu bestimmen wäre, ob als Musical, als Operette,

als Stück mit Musik, als Revue oder auch als Unterhaltungsoper, das vorhandene >Material< der ur-

sprünglichen »Dreigroschenoper« ist so umfangreich, dass es ausreichte, um mit ihm eine

Verfilmung reich und üppig zu bestücken; denn um >Stücke< im Stück ginge es nach Brecht, um

Einlagen und Auftritte, um musikalische Anstöße zum Denken, nicht um Dauergedudel und

Einlullerei.

Zu rechtfertigen ist die Neukomposition für den »Gründungssong der National Deposit Bank« durch

Kurt Schwertsik, zu dem keine Musik vorlag, weil Brechts Film ja nicht zustande kam. Wäre für die

Szenen im Ballhaus (oder wie es im Drehbuch heißt »im Tanzlokal«) noch zusätzlich Unterhaltungs-

und Tanzmusik nötig gewesen, dann hätte die vorhandene Dreigroschenmusik für zwei Filme ausge-

reicht. Allein das Angebot der orchestralen Einspielungen aus der Zeit um 1930/31 hätte mindestens

eine halbe Stunde >Hintergrundmusik< abgeben können, die Brecht allerdings rigoros ablehnte, weil

die Künste selbstständig bleiben sollten. Die >Songs< der Oper belaufen sich auf 17 Stücke. Ihre

Berücksichtigung in vollem Umfang hätte der eigentlichen Handlung kaum mehr Zeit gelassen.

Wenn sich die Macher des Films von 2018 zudem an den überlieferten Brecht-Weills-Songs der Zeit

orientiert hätten, wie sie es mit dem »Surabaya-Johnny« nicht gehalten haben – er gehört nicht zur

»Dreigroschenoper« –, dann wäre auch eine sechsstündige Wagneroper nach Brecht im Bereich des

Möglichen gewesen.

Dem Anspruch, Brechts »Vorstellung vom >Dreigroschenfilm< […] radikal, kompromisslos, politisch,

pointiert« (Presseheft, S. 7) umzusetzen, widersetzt sich politisch radikal und pointiert kompromisslos

die Tatsache, dass ein der Oper unbekanntes, aus Nazi-Diensten ererbtes Kraft-durch-Freude

Liedchen »Hoppla, Hoppla!« aus dem Jahr 1937 ins Zentrum des mehr als 2-Stunden-Opus rückt. Es

tritt an folgenden Stellen auf:

•

Szene Ballhaus (1): Carola Neher betritt betrunken das Lokal, torkelt auf die im Vordergrund

sitzende Gruppe Hauptmann-Lenya-Weill-Brecht zu, stolpert über ihre eigenen Füße – und Lotte

Lenya kommentiert spöttisch: »Hoppla!« (Filmlänge: 00:11:48).

•

Szene Ballhaus (2): Carola Neher haucht Brechts Worte »Das Leben ist wahnsinnig« dem

Film-Brecht ins Ohr. Gleichzeitig beginnt im Hintergrund orchestral das »Hoppla, Hoppla«-Lied in vol-

ler Länge und geht dann in den gesungenen Chorus über (Filmlänge: 00:11:22 bis 00:12:55). –

Carola Neher wird durch ihre Trunkenheit sowie durch den frivolen Inhalt des Liedchens als Flittchen,

in Lion Feuchtwangers Worten gesagt: als >nette, kleine Hur<, denunziert. Das Lied definiert

>Liebe< als eine Reihe von gelungenen One-Night-Stands für den Mann, während die Frauen >na-

türlich< das für sie Übliche erwarten: Treue, Liebesschwüre. Das hätte (wie die eingestreuten

Minisekunden für weibliches ObenOhne) ein Fall für MeToo werden können, wenn da nicht vorsätzli-

ches Augenschließen angesagt gewesen wäre.

•

Szene Liebe auf den ersten Griff: Der Moritatensänger (Max Raabe) singt: »Und ein Mensch

kam um die Ecke« (Filmlänge: 00:20:39); »hinter dem bewun-

derten Mädchen stehend, faßt er [Macheath] plötzlich über den

Nacken den schmalen Hals mit Daumen und Mittelfinger – allzu

geübter Griff eines Verführers der Docks«. Polly dreht sich ver-

wundert um und schaut Mac in die Augen. Das »Hoppla« bleibt

zwar unausgesprochen, wird aber durch die (scheinbare)

Wiederholung der Szene mit der Hure Jenny am Schluss des

Films (s. d.) sinnstiftend konnotiert.

•

Szene Bordell/Verrat: Die

Spelunkenjenny singt die »Seeräuber-Jenny«

als Kommentar zu ihrem Verrat an Macheath.

Dieses Lied enthält das echte »Hoppla« der

»Dreigroschenoper«. Die Szene ist eine Kopie;

sie ist übernommen aus dem Dreigroschenfilm

von G.W. Pabst, den Brecht als >Dreck< qualifi-

zierte und gegen dessen Herauskommen er

den ganzen Dreigroschenprozess angestrengt

hatte. ║▌Brecht strich den Song ersatzlos, weil

die ursprüngliche Szene und alles, was um sie

herum stattfindet, durch die Verlegung der

Hochzeit als >gesellschaftliches Ereignis< in die

Reithalle des Herzogs von Somersetshire für

den Film völlig neue Arrangements erfordert

hätte. Die Seeräuber-Romantik hatte ausge-

spielt. Der Räuber mussten längst die Regeln

der Gesellschaft beherrschen (durchweg

schlüpfrige) und Haltung einnehmen (durchweg

fragwürdige). Die Übernahme von Pabsts ei-

genwilliger Lösung für den bekanntesten Song

der Oper zieht dem Haifisch alle die Zähne aus,

die der neue Film doch wieder einsetzen wollte.

Das Foto zeigt Britta Hammelstein beim

Artikulieren des HOPPLA (Filmlänge 01:55.16).

Und es werden kommen Hundert gen Mittag an Land

Und werden in den Schatten treten

Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür

Und legen in Ketten und bringen zu mir

Und fragen: »Welchen sollen wir töten?«

Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen

Wenn man fragt, wer wohl sterben muß

Und dann werden sie mich sagen hören: »Alle!«

Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: »Hoppla!«

Und das Schiff mit acht Segeln

Und mit fünfzig Kanonen

Wird entschwinden mit mir.

Ernst Blochs große Worte über die subversive Kraft des Songs in der Oper verlieren endgültig alle

radikalen Bezüge: »Der himmlische Bräutigam erscheint der Schubertchen Nonne, die hier die

Seeräuberjenny ist, als Privat, und das Hoppla ist so apokalyptisch, wie man nur will.« ║▌Dieses

Verfahren setzt unschöne

Manipulationen fort. Lotte Lenya, die den

Song in der Verfilmung von Pabst vor-

trug, wurde zur >Seeräuberjenny< und

als solche zu einer Figur der Oper, eine

Rolle, die die Handlung des Stücks nicht

kennt. Mit dieser Rolle wurde dann die

ihn vortragende Schauspielerin, Lotte

Lenya, identifiziert, so dass sie beide

nach dem Motto >Frau ist Frau< zur

Personalunion verschmolzen: Lotte

Lenya=Seeräuberjenny. Auch das be-

rühmte »Hoppla!« musste mitziehen und

als Titel für ganze Musik-Alben herhal-

ten. Sie vertreten ab 2006 die musikali-

sche »Weill-Lenya-Biographie« und

tradieren den Stoff sowie Personal auf

eine Weise, dass die ursprünglichen Zusammenhänge nicht mehr erkennbar sind. So entstehen

Phantome, die sich anstelle der realen Personen in den Köpfen eingenistet haben und >überleben<.

Die Musikindustrie und in diesem Fall die Weill-Foundation und nicht zuletzt die >interessierte<

Musikwissenschaft, hier vor allem die Weill-Spezialisten, arbeiteten daran kräftig mit.

Dieser erfolgreiche Fake hatte denn wiederum zur Folge, dass ganze Romane entstanden sind und

ihnen womöglich weitere >Narrative< nachfolgen werden. Die neueste Variante liefert die Roman-

Biografie Lotte Lenya und das Lied des Lebens von Eva Neiss, einer studierten Germanistin. Nach

der Werbung des S. Fischer Verlags, Frankfurt a. M. 2020, kennt sich Neiss in der >wechselhaften

Geschichte der 1920er und 1930er Jahre< wie auch in der >Musik dieser Zeit< blendend aus: »Lotte

Lenya ist die wohl bekannteste Sängerin der Dreigroschenoper. […] An Weills Seite gelingt ihr […]

der Durchbruch, sie lernt Bertolt Brecht kennen und spielt die Seeräuber Jenny in der

Dreigroschenoper. Doch die Liebe des Künstlerpaars ist Höhen und Tiefen ausgesetzt …«

Weiterzulesen preiswert auf 336 Seiten im Taschenbuch.

•

Szene an der Themse/Moritatensänger: Mac ist – wie ein Pop-Star (so versteht es die Regie)

– ein bekannter und gesellschaftlich allgemein anerkannter Mann (= Boss) geworden und verteilt

stolz Autogrammkärtchen mit seinem Bildnis (wie sinnig). Erneut wackelt ein (weiblicher) Hintern vor-

bei, dem der hohe Herr Bankier mangels profaner (= nicht geldgetränkter) Gelegenheiten wieder ein-

mal nicht auszuweichen vermag. Er wird aber diesmal nicht beschließen, auch diesen Hintern zu

heiraten, den >allzu geübten Griff eines Verführers der Docks< lässt er sich nicht entgehen, müssen

doch die alten Gewohnheiten bei allen Wandlungen und Verwandlungen

weiterhin geehrt werden. Diesmal greift er daneben: »Hoppla!

Verzeihung, ein Versehen, tut mir leid« (Vorsicht: Ironie). Wow! Es ist

Jenny’s Hintern. Dieser wird freilich erst an ihrem Gesicht kenntlich, ob-

wohl Mac diesen Hintern doch hoppla-hopp, auch unterm Kleid ohne weiteres, wie heißt schon bib-

lisch? >erkennen<, genauer: wiedererkennen sollte

(Filmlänge: 02:04:52).

Bleibt noch der Trailer: Nach kitschiger Auftakt-Musik nach dem Motto >Eine Nacht in Venedig auf

der Themse unter den Mondgesichtern von Soho<, die mit sägenden Geigen falsche Romantik an-

deuten soll, geht die Musik orchestral über in das »Hoppla, Hoppla!«-Lied und stimmt das Publikum

ganz im Sinn des Komponisten Werner Bochmann »graziös, aber sehr rhythmisch« in den Takt

des Films ein.

Foxtrott ist angesagt, der mit wenigen Schritten auskommende Gesellschafts- und Paartanz,

der auch bei >einfachen Gemütern< ins Blut geht und in der Regel der Tanz bleibt, der von

>allen< einigermaßen >beherrscht< werden kann. »Mit seinen frohen und natürlichen

Bewegungen gehört der Foxtrott zu den Favoriten

des volkstümlichen Tanzes und ist leicht zu lernen.

Der Schieber, wie er auch genannt wird, sticht

durch seine Einfachheit hervor und begeistert mit

geschmeidigen Bewegungen sowie lockeren vor-

wärts und rückwärts Schritten, was sich als auch

als ein Schieben am Ort bezeichnen ließe, deshalb

wohl: Schieber, der bei den Bayern auch als

>Schuhplattler< durchgeht«

(Auszüge aus offiziellen Beschreibungen für Tanzschulen).

Hopla, hopla! Heute schenk ich dir mein Herz für

eine Nacht! /

Meine Liebe, meine Küsse haben oft schon Glück

gebracht, /

Hopla, hopla! Du wirst glauben, keiner liebt dich so

wie ich! /

Aber treu sein, Liebling, treu sein, ist ein Ding für

sich! /

Heut verschenk ich meinen Mund für die Nacht! /

Süße Stunden bis der Morgen erwacht! /

Keine Schwüre, keine Treue, nur der kurze

Augenblick! /

Hopla, hopla! Das ist Leben, eine Nacht voll Glück.

(Transkription nach nebenstehender Partitur;

Filmlänge: 00:11:52-00:12:23)

Die Laufzeit der Musik-Einspielung im Trailer beträgt 18 Sekunden (von 2:20 = 140 Sekunden). Sie

hat damit über zehn Prozent Anteil am gesamten offiziellen Werbe-Videoclip – mehr als jeder dort zi-

tierte Brecht-Weill-Song. ▐║Fazit: Das »Hoppla, Hoppla!«-Lied erhält im Film mit einer Laufzeit von

zwei Stunden und 13 Minuten, ausdrücklich bestätigt durch seinen Trailer, den Charakter nicht nur

eines musikalischen, sondern auch eines inhaltlichen Leitmotivs, das durch die markanten

Wiederholungen symbolische Bedeutung beansprucht.

Das aktuelle Wörterbuch vermeldet unter >Worthäufigkeit<: selten, und gibt als Beispielssätze

an: (1) »Hoppla! Das war keine Absicht, Entschuldigung«. (2) »In diesem Sinne fasse ich zu-

sammen… — hoppla, jetzt hätte ich fast mein Glas umgestoßen.

Wo war ich stehen geblieben?«

Über das Lied ergeben sich Zusammenhänge und Verbindungen. Es stammt, wie es das Label aus-

weist, aus dem Film »Die Warschauer Zitadelle« von 1937, und wird im Film eingesetzt für eine ge-

spielte Zeit, die vom 31. August 1928 (= Premiere der »Dreigroschenoper«) über Mai 1930 (=

Abschluss des Vertrags mit Nero), über Oktober/November

1930 (= Gerichtsprozess) bis zum 28. Februar 1933 (=

Reichstagsbrand/Flucht) reicht. Musik spricht nachweislich in

erster Linie Gefühle (ohne Worte) an und hält zu gemüthaftem

Einschwingen ins filmisch Dargestellte an. Wird sie dann noch

mit Bedeutung versehen – hier als Leitmotiv eingesetzt –,

wirkt Musik besonders einfühlsam und nachhaltig.

Das »Hoppla«-Lied bediente im Nazi-Film die Verschleierung

von ideologisch-kriegtreiberischen Tendenzen im historischen

Gewand durch seine scheinbare (frivol) angehauchte

Leichtigkeit, die im musikalischen Rhythmus ihren zusätzli-

chen emotionalen Ausdruck fand. Über den Film, dessen

Nazi-Ideologie die Goebbels-Zentrale mit dem Prädikat

»Politisch wertvoll« ausdrücklich bestätigte, wurde das Lied

unabhängig vom Film im Rahmen der >Kraft-durch-Freude<-Mobilisierung des >deutschen Volks<

für den – da bereits offen vorbereiteten – Krieg ein erfolgreicher Schlager. Er hatte Lebensfreude zu

vermitteln, damit der herrschende Terror nicht so sehr auffiel. Der Film hatte am 6. September 1937

Premiere in Berlin, im Ufa-Palast.

Das >künstlerische< Verfahren der heutigen Filmemacher heißt: Anachronismus, in diesem Fall:

vorgreifender Anachronismus. Es handelt sich beim »Hoppla«-Lied folglich um eine historische

Einordnung im Vorgriff auf eine Zeit, in der bereits ganz andere Zustände herrschten und Brecht

längst im Exil (hier noch: Dänemark) war, kurz: um eine historische Fälschung. Da diese

Geschichtsklitterung im Presseheft auch noch nachdrücklich als >radikal< und >politisch< qualifiziert

wird, muss bei allen Beteiligten des – von der FBW mit dem Prädikat »Besonders wertvoll« ausge-

zeichneten – Films entweder rechtsgeistige Verwirrung oder tiefgründige Ahnungslosigkeit geherrscht

haben.

Doch damit nicht genug. Je

weiter ich den Quellen nach-

gehe, um so dubioser wer-

den die Verbindungen, die

der Film selbst herstellt. Der

beanspruchte »Blick hinter

die Kulissen der historischen

Ereignisse damals« (laut

FBW-Urkunde) legt

Zusammenhänge frei, die

sich mit >künstlerischer

Freiheit< nur sehr schwer

rechtfertigen lassen. Im Gegenteil: In

der »Verbindung des literarhistori-

schen Stoffes mit aktuellen gesell-

schaftlichen Konflikten« (so die FBW-

Urkunde) kommt unverdauter politisch-

ideologischer Müll zum Vorschein,

der heutigen Antisemitismus und

Rassismus bedient.

Anspruch und Programmatik unter-

streicht nochmals – nach den Texten

des Vorspanns (Filmlänge: 00:00:58) –

der Film-Brecht am Steuer seines

Autos: »Wir spielen, was hinter den

Vorgängen vorgeht. Eine einfache

Wiedergabe der Realität reicht nicht

aus.« (Filmlänge: 00:13:48-54).

Die Damen (Hauptmann-Lenya-Neher) auf der Rückbank bestätigen im eingeübten Chor von braven

Schülerinnen dem Meister seine uneingeschränkte Autorität. »Wir haben verstanden, Herr Brecht«.

Brecht nimmt die Litanei zufrieden zur Kenntnis (Filmlänge: 00:13:56), und die Damen sagen ihre ge-

lernte Lektion weiter auf: »Eine Fotografie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über

diese Institute. Wir müssen also etwas Künstliches aufbauen. Es ist Kunst nötig.«

Die Zitate sind zusammengesetzt aus folgenden Werkteilen Brechts: »Spielen, was hinter den Vorgängen vorgeht«, Titel

eins Notats über Schauspielkunst von 1939 = GBA 22,519, und »Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je

eine einfache >Wiedergabe der Realität< etwas über Realität aussagt. Eine Fotografie der Kruppwerke oder der AEG ergibt

beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschli-

chen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tatsächlich >etwas aufzubauen<,

etwas >Künstliches<, >Gestelltes<. Es ist also ebenso tatsächlich Kunst nötig.« (Aus »Der Dreigroschenprozeß« von 1931 =

GBA 21,469.)

An dieser Stelle hat M wie Nazi, Alfred Mühr, seinen nächsten zweifelhaften Auftritt. Mühr schrieb

1936 ein Drama mit dem Titel »Der weiße Adler. Schauspiel nach d. poln. Bühnenwerk >Tandem< d.

G. Zapolska« (Angabe nach der Deutschen Bibliothek). Das Drama prädestinierte Mühr zum

Verfasser eines Auftragsfilms der A.B.C.-Filmgesellschaft, Sitz Berlin, die 1933, also im Jahr der

>Machtergreifung< gegründet worden war: »Die Warschauer Zitadelle«. Fritz Peter Buch führte

Regie. Buch gehörte zum ausgewiesenen, ideologisch zuverlässigen >künstlerischen Nachwuchs<,

den die Goebbels-Zentrale für Propaganda und >Volksaufklärung< benötigte, um die personellen

>Verluste< auszugleichen, den sich die Nazis durch Berufsverbote und Vertreibung geleistet hatte.

Buch verstand es, im historischen Gewand aktuelle Themen unterhaltsam aufzubereiten und dazu

schwungvolle Musik nach der Nazi-Maxime >Kraft-durch-Freude< einzusetzen. Sein Film »Jakko«

von 1941, die Geschichte eines haltlosen Zirkusknaben, der in der >Hitler-Jugend< zu Zucht,

Ordnung und Heimat findet, steht noch heute auf der Liste der so genannten >Vorbehaltsfilme<, die

wegen ihres Rassismus und Antisemitismus zu den >harten< und noch immer unterschwellig gefähr-

lichen Fällen der Nazis-Propaganda zählen und

deshalb nur unter Aufsicht von Fachleuten mit ent-

sprechender Aufklärung vorgeführt werden dürfen.

Dieser Film erhielt vom Goebbels-Ministerium die

Auszeichnungen: »staatspolitisch wertvoll«,

»volkstümlich wertvoll« sowie »jugendwert«. Mit

dem letzten Prädikat empfahl er sich als Lehrfilm

für Filmveranstaltungen der

>Reichsjugendführung<.

»Die Warschauer Zitadelle« benutzte Buch, um

mit einem historisch verbürgten Freiheitskampf in

Polen massiv antisowjetische Propaganda zu be-

treiben und dabei >den< Russen als

Untermenschen zu denunzieren. Da zum Film

(damals) die Liebesgeschichte obligatorisch gehörte, benötigte der polnische Freiheitskämpfer weibli-

che Unterstützung, deren soziale Herkunft ein wenig zweifelhaft ist, aber durch den >Helden< am

Ende in reiner Liebe geläutert wird. Die Sache muss tragisch ausgehen, damit in den Gemütern des

Publikums ein tief sitzender Eindruck verbliebe. Das »Hoppla, Hoppla!«-Lied diente mit seinem ein-

gängigen Rhythmus des Hin- und Zurück bzw. des Auf- und Ab als Aufmunterung zur eigenen Tat.

1937 gedreht, setzten die Nazi-Usurpatoren diesen Film unmittelbar nach dem >Anschluss<

Österreichs mit Massenkopien ab April 1938 im neuen erweiterten >Großdeutschen Reich< ein, um

nicht nur den >befreiten< Österreichern, sondern nun allen, endlich wieder Gesamt-Teutschen zu

suggerieren, sie hätten >sich selbst befreit<. Schließlich stammte ihr neuer >Führer< aus Österreich.

Um diese Zeit durfte es sogar noch ein Kampf nationalistischer Polen gegen die russische

Bolschewisten-Herrschaft sein. Keine zwei Jahre später gehörten sie zu den offen deklarierten

>Untermenschen<. Der Film wurde übrigens deshalb, weil er in Polen spielte, kein Erfolg. Der >an-

gestammte< Rassismus im >deutschen Menschen< machte es schwer, in den sprichwörtlichen

>Polacken< Freiheitskämpfer zu sehen, mit denen man sich identifizieren könnte. Dies spricht aber

nicht für den Film und auch nicht dafür, dass er auf der >Vorbehaltsliste< nicht erscheint, und schon

gar nicht dafür, ausgerechnet sein Erkennungslied zum Leitmotiv eines neuen Brecht-Films zu

erheben.

Die Medien

Als »Wissenschaftliche Beratung« zeichnen Joachim Lucchesi und Jürgen Schebera (Filmlänge:

02:05:29). Beide sind Musikwissenschaftler, beide sind fachwissenschaftlich hervorragend ausgewie-

sen, haben in der DDR ihre Ausbildung erhalten und verstanden es, sich auch nach der Wende im

wieder vereinigten Deutschland neu zu etablieren. Lucchesi hat u.a. das Standardwerk »Musik bei

Brecht« verfasst, das 1988 in der DDR und in der Bundesrepublik gleichzeitig erschien. Jürgen

Schebera zeichnet vor allem als Weill-Spezialist und war einer der maßgeblichen Mitarbeiter an der

gesamtdeutschen Großen Brecht-Ausgabe (GBA), die 1985 vertraglich vereinbart wurde und zu den

– damals als sensationell eingestuften – recht einsamen deutsch-deutschen Gemeinschaftsprojekten

kultureller Art zählte.

Schebera gehört zu den Verfechtern der – nach seiner Meinung von Brecht herabgestuften – hohen

Weill-Anteile an der »Dreigroschenoper«, die er weiterhin mit 80 Prozent einstuft. Entsprechend ver-

tritt er die Ansprüche der »Weill-Foundation«, die, wie die Brecht Erben im Hinblick auf das originale

Wort, streng darauf achteten, dass die Originalversionen der Weill’schen Arrangements in allen – von

ihr habhaft zu machenden – Inszenierungen erhalten blieben. Das führte immer wieder – wie bei den

Brecht-Erben – zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, die stets zugunsten der >Nachlass-

Verwalter< ausgingen, auch weil die zuständigen Verlage, nämlich Suhrkamp (ehemals Frankfurt a.

M.) und die Universal-Edition (Wien) sklavisch zu ihren >Urhebern< standen und damit eine produk-

tive Weiterentwicklung der Brecht-Weill-Künste verhinderten. Dies hatte für nicht wenige

KünstlerInnen sowohl der Bühne als auch der Musik die Konsequenz, ganz auf neue Aufführungen

von Weill-Brecht zu verzichten.

Die Folgen für den aktuellen Dreigroschenfilm waren – für die Musik: Die SchauspielerInnen mussten

die Gesangspartien übernehmen, – für den Text: Es durften nur Brecht-Texte gesprochen werden.

Brecht bestand in seinem Treatment zum Film, »Die Beule«, wie auch in seinen sonstigen theoreti-

schen Äußerungen zu den Medien und ihren Einfluss auf die Künste mit Nachdruck darauf, die

Möglichkeiten – hier von Bühne und Film –

nicht miteinander zu verwischen.

Denn, so Brechts Begründungen, singende SchauspielerInnen sowie Texte direkter Ansprache für

die Bühne fänden sich von vornherein, versetzt in einen Film, im falschen Medium wieder, und zwar

aus ganz objektiven Gründen. Die Ton-Technik des Films treibt alle – bei Schauspielern nun einmal

vorhandenen – Mängel des Gesangs unerbittlich heraus. Texte, die bei unmittelbarer Artikulation mit

dem ganzen Einsatz der Körper auf und von der Bühne gesprochen werden, rascheln auf der

Leinwand unnachsichtlich mit dem Papier, von dem aus sie memoriert wurden. Kritiken, die ansons-

ten vor dem falschen Anspruch des Films kapitulierten, bemerken immerhin wiederholt die man-

gelnde Tontechnik des Mackie-Messer-Films, wie sie auch den bemühten Gesang und seine

Misstöne herausheben. Für den unablässig Brechts geflügelte Worte ableiernden Lars Eidinger fand

ein Kritiker das schöne Bild einer >wandelnden Glückskeksdruckerei< (Matthias Heine). Es ist die

Mechanik der Apparate, die sich bei einem unterforderten großen Schauspieler unbewusst durch-

setzt und seine Fähigkeiten eindeutig >unterflügelt<.

Brecht führte für diese ästhetische Grundsatzfrage der Kulturindustrie im 20. Jahrhundert den nicht

im DUDEN verzeichneten Begriff »Technifizierung« ein, nicht »Technisierung« (womit er verwech-

selt zu werden pflegt). Der Begriff besagt, dass die poetische Sprache sowie das darstellende

Theater für das, was die technischen Medien, hier der Film, mit ihren Apparaten an darstellerischen

Mitteln und Formen produzieren, eigene sprachliche und theatralische Entsprechungen finden müs-

sen, um nicht in verfehlte Nachahmungen oder in >einfache Übertragungen< zu verfallen und damit

dem Medium nicht angemessen sind. Umgekehrt heißt dies aber auch, dass der Film von vorherein

die verkürzenden, einseitigen und mechanisierten Abläufe der >Formate< der Filmgerätschaften,

auch wenn diese inzwischen digital verfahren, berücksichtigen und beim Spiel der SchauspielerInnen

sowie bei der Umsetzung der Musik in dessen Technik einbauen müssen.

>Live< im Kunst-Film zu suggerieren ist ein Lehrlingsfehler. Der entlarvt sich hier in den unsäglichen,

ironisch gemeinten Tanzszenen, beim Hochzeitsmahl, das mit fressenden Ganoven und ihren ver-

fehlten Tischsitten nicht mehr zum Ambiente passt, und vor allem im geradezu peinlichen Auftritt des

weiblichen Bankvorstands: Die als Püppchen aufgetakelte, stockfuchtelnde Dame muss Haltung auf-

setzen zu Worten, die aus dem falschen Stück, also der Oper, stammen und so überzeugend dane-

ben klingen, wie die ständig durch den Film wiegenden Hintern, keinen noch so geilen Hund hinterm

Ofen vorlocken können (vgl. Filmlänge: 01:43:01ff.).

Die

uns

so

abraten,

diese

neuen

Apparate

zu

benützen,

bestätigen

diesen

Apparaten

das

Recht,

schlecht

zu

arbeiten,

und

vergessen

sich

selber

vor

lauter

Objektivität:

denn

sie

geben

sich

damit

zufrieden,

dass

nur

Dreck

für

sie

produziert

wird.

Uns

aber

nehmen

sie

von

vorn

-

herein

die

Apparate

weg,

deren

wir

zu

unserer

Produktion

bedürfen,

denn

immer

weiter

doch

wird

diese

Art

des

Produzierens

die

bisherige

ablösen,

durch

immer

dichtere

Medien

werden

wir

zu

sprechen,

mit

immer

unzureichenderen

Mitteln

werden

wir

das

zu

Sagende

auszudrü

-

cken

gezwungen

sein.

Die

alten

Formen

der

Übermittlung

nämlich

bleiben

durch

neu

auftau

-

chende

nicht

unverändert

du

nicht

neben

ihnen

bestehen.

Der

Filmesehende

liest

Erzählungen

anders.

Aber

auch

der

Erzählungen

schreibt,

ist

seinerseits

ein

Filmesehender.

Die

Technifizierung

der

literarischen

Produktion

ist

nicht

mehr

rückgängig

zu

machen.

Die

Verwendung

von

Instrumenten

bringt

auch

den

Romanschreiber,

der

sie

selbst

nicht

verwen

-

det,

dazu,

das,

was

die

Instrumente

können,

ebenfalls

können

zu

wollen,

das

,

was

sie

zeigen

(oder

zeigen

könnten),

zu

jener

Realität

zu

rechnen,

die

seinen

Stoff

ausmacht,

vor

allem

aber

seiner

eigenen

Haltung

beim

Schreiben

den

Charakter

des

Instrumentebenützens

zu

verlei

-

hen. (GBA 21,464)

Der Dreigroschenfilm von 2018 ist bereits im Ansatz künstlerisch verfehlt und fördert wirres ideologi-

sches Denken. Ihn für den staatlichen Bildungsauftrag zu empfehlen und öffentlich sowie an Schulen

einzusetzen, verhöhnt unsere Demokratie.

Caspar Neher »Die

Bekehrung des

Saulus«; um 1920;

Erstdruck

Es

ist

ganz

besonders

zu

begrüßen,

daß

sich

Alfred

Mühr

dieser

großen

Aufgabe

unterzogen

hat,

die

Geschichte

des

Schauspielhauses

am

Berliner

Gendarmenmarkt

zu

schreiben.

Durch

seine

Wirksamkeit

als

Schauspieldirektor

und

stellvertreten

-

der

Generalintendant

dieses

Theaters

im

letzten

Jahrzehnt

des

Hauses

und

als

bester

Kenner

der

his

-

torischen

Unterlagen

war

er

geradezu

dafür

prädesti

-

niert.

Dieses

so

unterhaltsam

geschriebene

Werk

führt

den

Leser

durch

die

zwei

Jahrhunderte

eines

der

bedeutendsten

deutschen

Theater,

das

am

schönsten

Platz

des

alten

Berlin

gelegen

war.

Beginnend

mit

dem

zwischen

dem

Französischen

und

Deutschen

Dom

auf

dem

Gendarmen-markt

ge

-

legenen

Pferdestall

unter

Friedrich

Wilhelm

I.,

als

der

Athlet

Eckenberg

als

„Hofschauspieler"

mit

seiner,

mehr

Artisten

als

Komödianten

zählenden

Truppe

auftrat,

wird

die

Gründung

des

Theaters

durch

Friedrich

den

Großen

eingehend

geschildert.

Der

große

künstlerische

Aufstieg

dieser

Bühne

setzte

ein,

als

August

Wilhelm

Iffland

aus

Mannheim

von

Friedrich

Wilhelm

II.

als

Direktor

an

die

Spitze

des

Theaters

im

Jahre

1796

berufen

wurde.

Alle

großen

Künstlernamen

erscheinen

hier

wie

Fleck,

Franz

Brockemann,

verschiedene

Primadonnen,

Ludwig

Devrient,

der

Freund

von

E.

T.

A.

Hoffmann,

Seydelmann,

Spontini

und

Carl

Maria

v.

Weber.

Mit

seinem

„Freischütz"

fand

die

feierliche

Einweihung

des

Schinkelbaues,

dieses

ar

-

chitektonisch

schönsten

Berliner

Theaters,

1821

statt.

Auf

die

Zeit

des

„Königlichen

Schauspielhauses"

mit

seinem

mehr

traditionsgebundenen

Repertoire

folgte

in

der

Weimarer

Zeit

die

Ära

Leopold

Jessner

und

schließlich

die

Ära

Gustaf

Gründgens.

Alle

bedeutenden

Schauspieler

treten

auf,

ob

Adalbert

Matkowsky

oder

Friedrich

Kayssler,

Werner

Krauss

oder

Paul

Hartmann,

Heinrich

George,

Lothar

Müthel

und

Viktor

de

Kowa,

Hermine

Körner

und

Maria

Koppenhöfer

sowie

Tilla

Durieux,

um

nur

einige

zu

nennen.

Besonders

ausführlich

wird

die

letzte

Periode

behandelt

mit

dem

großen

Regisseur

Jürgen

Fehling

und

vor

allem

Gustaf

Gründgens,

der

den

Verfasser

in

seine

Position

berufen

hatte

und

mit

dem

er

das

letzte

Jahrzehnt

bis

zum

Zusammenbruch

gearbeitet

hatte.

In

sichtlicher

Verehrung

geleitet

Mühr

dessen

Lebensweg

bis

zu

seinem

plötzlichen

Ende

in

Manila.

Wenn

auch

für

den

Verfasser

freilich

somit

ein

Hauptakzent

seiner

eingehenden

Darstellung

auf

der

von

ihm

selbst

miterlebten

letzten

Epoche

liegt,

so

gibt

das

Ganze

doch

einen

allumfassenden

Überblick

über

die

Geschichte

dieses,

neben

dem

Opernhause,

prominentesten

Berliner

Theaters.

Ein

großer

verdienstvoller

Wurf,

für

den

man

Alfred

Mühr

nur

dankbar

sein

kann

und der seine Bedeutung in der Theatergeschichte Berlins behalten wird.

»Die

deutsche

Dichtung

wird

vom

Intendanten

des

preußi

-

schen

Staatstheaters

[=

Leopold

Jeßner]

unnachsichtlich

verwüstet.

Zur

Besänftigung

der

Gemüter

soll

eine

Neueinstudierung

von

Hauptmanns

Bauernkriegs-Tragödie

>Florian

Geyer<

dienen.

Das

Drama

ist

deutsch

im

Motiv,

deutsch

in

seiner

Gestalt,

deutsch

in

der

Melodie

,

–

mag

man

auch

diese

und

jene

empfindlichen

Mängel

bemerken.

Als

Hauptdarsteller

wurde

Walter

Franck,

eine

ausgesprochen

jüdische

Erscheinung

ver

-

pflichtet.

In

Berliner

Theaterkreisen

nennt

man

Franck

den

Judenspieler.

Das

sagt

nichts

gegen

seine

Begabung,

um

-

grenzt

aber

entscheidend

die

Rollenauswahl.

Unmöglich

ist

es,

daß

eine

Jude

eine

so

markante

Heldengestalt

wie

Florian

Geyer

dem

Wesen

nach

erfaßt

und

gestal

-

tet.

Wir

versuchen

auch

nicht,

den

Spielplan

des

Herrnfeld-Theaters

[bekanntes

>jüdisches<

Theater

in

Berlin]

nachzuahmen!

Nicht

nur

Grenzen

der

Begabung,

sondern

auch

die

Grenzen

des

Blutes,

des

Wesens

müssen beachtet, geachtet

werden.

Walter

Franck

ist

ein

eigenartiger

Schauspieler.

Mit

Fritz

Kortner

verbindet

ihn

die

Gleichheit

des

Charakters

und

die

Ähnlichkeit

im

seltsamen

Gesichtsschnitt.

[…]

Bei

dem

Schauspieler

liegt

die

Schuld,

den

Rollenauftrag

angenommen,

bei

Leopold

Jeßner

die

Taktlosigkeit,

Walter

Franck als Florian Geyer ausersehen zu haben.

Wir

erlebten

schon

einmal

eine

derartige

Stilverwüstung.

Es

war

in

Hebbels

>Nibelungen<

[Staatliches

Schauspielhaus

Berlin,

8.

April

1924,

Regie:

Jürgen

Fehling].

Fehling

bekam

als

Brünhilde

eine

jüdische

Darstellerin

zu

Verfügung

[Ida

Maria

Sachs].

Sie

zerstörte

den

Gesamtcharakter

der

Vorstellung

und

wurde

von

der

Berliner

Presse

einmütig

abgelehnt.

[Fehling

behauptete

mit

dieser

Inszenierung

das

Theater

gegen

die

zunehmende,

auf

das

Theater

rückwirkende

Suggestion

des

Films.

Der

zweite

Teil

des

Film

>Die

Nibelungen<

wurde damals als ein >deutsches Ereignis< im Berliner Ufa-Palast am Zoo uraufgeführt.]

Nun

erleben

wir

wieder

einen

solchen

Fall.

Er

fordert

zur

Abwehr

heraus,

zum

Widerstand.

Herr

Jeßner

[Leopold

Jeßner,

der

Intendant]

erlaubt

sich

alles.

Es

steht

in

seiner

Macht

–

und

wir, wir brechen nicht diese Macht, halten sie schon acht Jahre aus!

Aber

wir

werden

sie

stürzen!

Die

Mobilmachung

unserer

Kreise

hat

begonnen.

An

jeden

ein

-

zelnen

richtet

sich

unser

Appell.

Jeder

einzelne

hat

die

Pflicht,

sich

bereit

zu

halten

für

die

Bürgerwehr der deutschen Kultur.

HOPPLA!

Nur ein Versehen??

Walter Franckals Macbeth im Berliner Hebbel-Theater 1945

BRECHTLEBTAKTUELL 27. Mai 2021

Alle Beiträge auf einen Blick!

AKTUELL Mit „Schalömchen“ gegen Antisemitismus