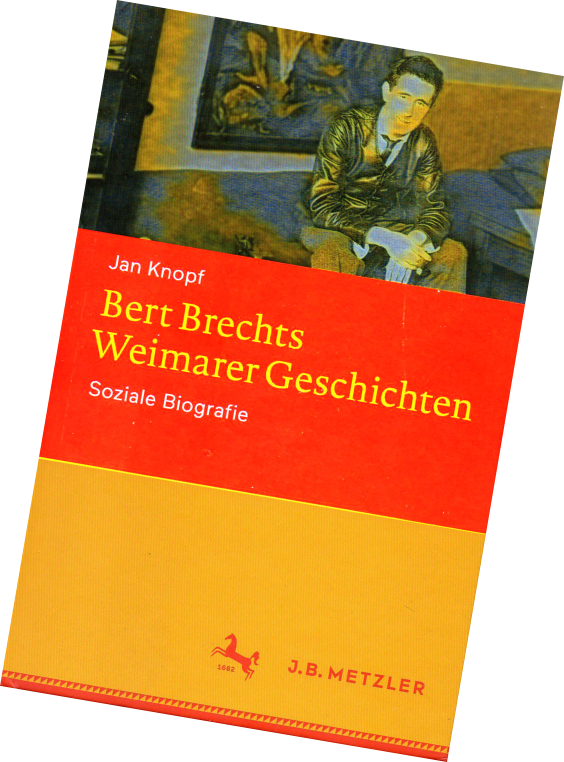

Gemeinhin wird alles, was Bertolt Brecht vor dem 31.

August 1928, der Uraufführung der „Dreigroschenoper“

am Theater am Schiff-bauerdamm in Berlin, an Dramen,

Gedichten und Liedtexten verfasst hat, wie eine Art

Vorspiel zum großen Durch- und Aufbruch seiner

Weltkarriere behandelt. Dass man das auch ganz anders

handhaben kann, beweist der Literaturwissenschaftler

Jan Knopf auf grandiose Weise mit „Bert Brechts

Weimarer Geschichten: Soziale Biografie“.

Brecht und Musik

Brecht von der Musik her denken, von seinen

Gedichten, deren Verse er schuf oder gar

schmiedete, während er auf einer Wandergitarre

dazu Akkorde anschlug. Wer sich über die

Klanghaftigkeit seiner Strophen wundert, sollte

deren Entstehung im Auge behalten. Wie etwa

Jan Knopf, der Brecht mit dessen Art zu dichten

als „Singer/Songwriter“ an die Seite von Bob

Dylan und somit in einen popkulturellen

Kontext stellt, von dem im engeren Sinne erst

ab Ende der 1940er Jahre – mit dem

Aufkommen von Massenidolen wie Frank

Sinatra und der explosionsartigen Ausweitung

der Schallplattenindustrie in den

prosperierenden 1950er Jahren – gesprochen

werden kann.

Jahrzehnte vorher gab es vergleichbare

Phänomene: Hits, die alle kannten und

mitsangen. Musikverlage, die dafür Noten

herausbrachten. Auch Tonträger gab es

bereits in Form von Schellackplatten, die

tausendfach über die Ladentische von

Musik-fachgeschäften gingen, und die auf

tragbaren Grammophonen sogar im

Schwimmbad oder am Strand abgespielt werden konnten.

Für den Auftakt seiner „sozialen Biografie“ über Brechts Weimarer Jahre

wählt Knopf Brechts Eisenbahnfahrt nach Berlin im Februar 1920. Dabei soll die erste Fassung

seines Gedichtes „Erinnerung an die Marie A.“ entstanden sein, für das er einen alten französischen Schlager

von Charles Malo mit dem Titel „Tu ne m’aimais pas“ als Vorlage nutzte.

Mit dem Vergleich zwischen Malos Gassenhauer und dem, was der Dichter daraus machte (und erstmals 1927 in

„Bertolt Brechts Haus-postille“ mit Noten veröffentlichte) sowie dem, was heute noch an zeitgeschichtlichem

Kontext realisiert werden kann, ist exemplarisch nachvollziehbar, wie der Autor sein etwas abseits der

ausgetretenen Brecht-Forschungspfade angelegtes Sujet auch methodisch ungemein dicht darzustellen vermag.

Aus Luxemburger Tageblatt, 29. September 2025, Seite 8

„Bert Brechts Weimarer Geschichten“

Brecht ist Pop

Der Autor und Literaturwissenschaftler Jan Knopf