Filmlänge: 1:25:37ff. Szene in Le Lavandou; Elisabeth Hauptmann, Carola Neher und

Brecht am Tee-Tisch des Hotels de Provence; Wilhelm Löwenberg (»Chefdramaturg«) kommt hinzu

1:25:36

Hannah Herzsprung als Carola Neher freut sich über den Bericht von Brechts Autounfall in der

Satire-Zeitschrift Uhu. Die Regie verwendete dazu ein nicht authentisches Heft des Magazins. Carola

Neher wird als Dummchen gezeichnet und gespielt, das ansonsten nur Staffage bildet (als Geliebte

Brechts, die sie nicht war). CN war zu dieser Zeit in Le Lavandou nicht dabei.

Chefdramaturg: Schönes Auto haben Sie da draußen, Herr Brecht.

Brecht: In der Zeit des Hochkapitalismus gilt es unter Idealisten als Sitte, verächtlich über Geld zu

reden. Ich habe nicht zu viel davon. Es ist das einzige Mittel, meine Arbeit, die zu großen Teilen kein

Geld einbringt, von dem schädigenden Einfluss der großen Geldinstitute freizuhalten.

Löwenberg: Ich bin gekommen, um mit Ihnen am Drehbuch zu arbeiten. Und ich bitte Sie, auf Ihre ra-

dikalen Ansichten im Film zu verzichten.

Hauptmann: Wir sind nicht radikal. Der Kapitalismus ist radikal. Sechs Millionen Arbeitslose! Und

Sie wollen rührseligen Kitsch produzieren!

Brecht: Was wollen Sie hier? Ich habe Sie nicht hierher gebeten.

Löwenberg: Wenn wir nicht rechtzeitig drehen können, werden Sie eine Schadensersatzklage von

uns kriegen. Wenn Sie wissen, was Ihnen droht, wenn Sie dann nicht zahlen können!

Brecht >original<: »Jeder [d.h. auch Brecht], der mit dem Film in Arbeits- und Geschäftsverbindung

tritt, muss sich darüber klar sein, dass er sich an eine Industrie wendet, an Leute, die ihr Geld auf eine

Karte setzen und die nachher den Beifall von einigen tausend Theatern finden müssen oder die dann

einfach ihr Geld verlieren. Der Film wendet sich an ein großes Publikum, das tiefe philosophische

Gedankengänge nicht wünscht und nicht versteht.« (= Fremd-Zitat aus: Kinematograph, Berlin, 18.

Oktober 1930; gegen Brecht gewendet; vgl. 21,455f.) ▌║ Was Geld betrifft, so ist es hierzulande, in

der Zeit des Hochkapitalismus, unter Idealisten Sitte, nicht anders darüber zu reden als verächtlich.

[...] Ich habe nicht zuviel davon, und es ist das einzige Mittel, meine Arbeit, die zu großen Teilen [...]

nachweisbar kein Geld einbringt, von dem schädigenden Einfluss der großen Geldinstitute freizuhal-

ten. (21,457)

Quelle (nicht authentisch): »Vom Kommunismus hat Brecht gesagt, er sei das Mittlere: >Der

Kommunismus ist nicht radikal. Radikal ist der Kapitalismus.<«

(Walter Benjamin: Das Familiendrama auf dem epischen Theater, in: Die Literarische Welt, Berlin, 5. Februar 1932 zu Brechts

»Die Mutter«)

Filmlänge: 1:34:59║║ Gerichtsszene/Prozess vom 17. Oktober 1930

Die Einblendung des Datums zeigt an, dass es sich um eine >dokumentarische Wiedergabe< handelt;

zumindest wird dies nahegelegt.

Rainer Laupichler als Rechtsanwalt Dr. Fritz Fischer und und Godehard Giese als Nebenzahl.

Die Haltung von >Nebenzahl< deutet nach Brechts Verhaltensmuster-Katalog der bürgerlichen

Gesellschaft Hochmut und eine gewisse Verachtung gegenüber der Gegenseite an. – Allen

Pressemeldungen zufolge war Nebenzal vor Gericht zwar anwesend, kam jedoch zur verhandelten

Sache nicht zu Wort. Dr. Fischer vertrat die NERO, Dr. Frankfurter die TOBIS, hinter der die ameri-

kanischen Interessen von Warner Brothers standen und die an einem >deutsch-amerikanischen

Gesellschaftsfilm< interessiert waren. (vgl. Bericht in: Filmkurier, Nr. 249, 21. Oktober 1930).

Der Berliner Börsen-Courier vom 2. Oktober 1930 veröffentlichte 14 Tage vor dem Prozess fol-

gende Notiz der Rechtsanwälte Otto Joseph (für Kurt Weill) und Paul Casper (für Brecht):

»Unsere Mandanten, Brecht und Weill, haben die Tonverfilmungsrechte der >Dreigroschenoper< einer

Berliner Filmgesellschaft übertragen und sich im Hinblick auf die Erfahrungen bei der Verfilmung be-

kannter Bühnenwerke ausdrücklich im Vertrage vorbehalten, daß der Film nur auf Grund eines im

Benehmen mit den Autoren ausgehandelten, kurbelfertigen Manuskripts hergestellt werden dürfe.«

Diese Notiz entspricht dem Vertrag: »Die Produktion räumt den Autoren ein Mitbestimmungsrecht bei

der kurbelfertigen Bearbeitung des Stoffes ein. Den Verlagen oder den Urhebern stehen gegen jede

Form und Inhalt des durch die Produktion, bzw. ihren Rechtsnachfolger aufgrund der im Benehmen

mit den Autoren angefertigten kurbelfertigen Bearbeitung hergestellten Films, des

Propagandamaterials und dergleichen ein Einspruch nicht zu.«

(§ 9, Vertrag vom 21. Mai 1930).

Kurt Weill bestätigt die entscheidende Begründung für die Klage nochmals in seinem Brief an die

Universal Edition in Wien (seinen Musik-Verlag): »Wir haben jetzt endlich mit Hilfe eines

Rechtsanwalts durchgedrückt, das die uns vertraglich zugesicherte entscheidende Mitarbeit an

dem Tonfilm 3-Gr.-O. in befriedigender Weise fixiert ist.« – Im MM-Film kommt davon nichts vor, auch

nicht der eigentliche Grund für die Klage:

das persönliche Urheberrecht am Werk.

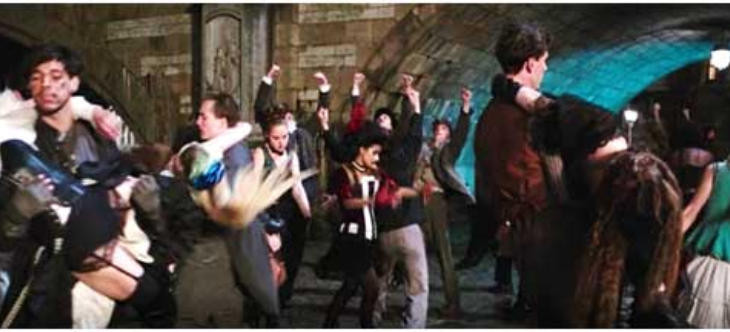

Filmlänge: 1:35:51 ║║Vor Gericht; Publikumsbänke

Brecht: Ich wollte verhindern, dass das Werk lediglich die stoffliche Grundlage für Schund ist.

Das Publikum im Gerichtssaal bei Brechts Worten über Schund. – Frage: Auf welcher Seite steht das

Publikum; wie wird das reale Publikum des MM-Films von heute

durch solche Einblendungen gesteuert?

Nebenzahl: Und dafür haben Sie erklärt, weder auf das Kapital noch auf die Zensur Rücksicht zu

nehmen. Es sei Ihnen gleichgültig, ob die Firma pleite ginge. Das ist nicht zu akzeptieren. Der Film

wendet sich an ein Publikum, das tiefe philosophische Gedankengänge nicht wünscht und nicht

versteht.

Brecht: Es geht mir nicht um tiefe philosophische Gedankengänge, sondern um die Wirklichkeit.

Philosophie und Studium der wirklichen Welt verhalten sich zueinander wie Onanie und

Geschlechtsliebe.

Der Satz von Marx, der im Presseheft (als zweites Motto des gesamten Films) sowie an dieser Stelle

– und nach allen Verlautbarungen der

Filmmaker – als originaler Brecht >aus-

gewiesen> ist, löst heftige Reaktionen

beim Publikum im Gerichtssaal aus: Es

amüsiert sich oder geniert sich geziert

(wie sich das für Damen geziemt), es

ist verwundert oder klatscht laut Beifall

(wie es den besseren Herrschaften

ziemlich ist).

Brecht grinst genüsslich als (morali-

scher) >Sieger< in sich hinein.

01:35.58 ║║ Vgl.: 00:19:50; dort ist >Wirklichkeit< definiert:

Nebenzahl: Einem Hintern folgen!?

Das geht nicht.

Brecht: Warum? – Die Kunst folgt der Wirklichkeit.

Abgesehen davon, dass dieses Zitat nicht gerade unbekannt ist, hätte allen am Film Beteiligten auffal-

len dürfen, dass der Begriff >Geschlechtsliebe< im 20. Jahrhundert ungewöhnlich und höchst selten

ist. Kenner von Brechts Sprache hätten zumindest zweifeln und entsprechend nachprüfen müssen, ob

Brecht ihn benutzt haben könnte, wenn alle Zitate »aus seinem gesamten Werk und Leben« stammen

sollen, wie es der Vorspann verspricht. Karl Marx verwendete den Ausdruck nicht nur an dieser – in-

zwischen einschlägigen – Stelle. – Der Begriff wurde bekannt durch Arthur Schopenhauers

»Metaphysik der Geschlechtsliebe« (1818):

»Dichtung, die: als Produkt gestaltender Sprachkunst, die aus dem im Wort gegebenen

Spannungsverhältnis von Sache und Sinn die symbolische Form einer eigengesetzlichen geis-

tigen Welt schafft, höchste Form des Sprachkunstwerks.« (Wörterbuchdefinition)

Nach Martin Heidegger gilt:

»Die Sprache spricht und nicht der Mensch. Der Mensch spricht nur, insofern er der Sprache

entspricht.«

So folgt daraus nach Meinung des Regisseurs des Films:

»Es ist ungewohnt und neu, dass ein Dichter mit seinen eigenen Worten spricht.«

So steht es im Presseheft zum neuen »Dreigroschenfilm«. Die Leitende Redakteurin des SWR und

zugleich Dramaturgin des Films versichert zugleich: »Deshalb kam es bei der Drehbuchentwicklung

nicht in Frage, Brecht etwas in den Mund zu legen.« Also spricht doch die Sprache?

Für das gemeine Publikum technisch erläutert:

Der Film schreibt den alles entscheidenden Satz im Vorspann nochmals unmissverständlich aus. Er

lautet: »Alles, was Brecht im Film sagt, beruht auf Zitaten aus dessen gesamtem Leben und

Werk.« (Presseheft, S. 7: Pressenotiz; in leichter Modifikation zum Titel im Film) ║▌║ Wir merken an:

Ausnahmen sind (1) Fremdzitate, die in Form von Sprache aus Brechts Mund kommen, (2) falsche

Zitate, die ihm böse Zungen in den Mund gelegt haben, (3) zusammengesetzte Zitate, die ein

Gebilde schaffen, das ganz in sich ruht, das nicht nach außen weist (= Dichtung), folglich nichts mit

der Realität und mit der Aufdeckung von Wahrheit zu tun haben.

Er hält (sich) einfach den Mund (zu).

Dies trifft sich mit der Kernaussage des Films, die Lars Eidinger – mit Brecht’scher Direktansprache an

sein imaginäres Publikum, bekannt als VER-FREMDUNG – als Sehanweisung gleich zu Beginn des

Films formuliert: »Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen,

sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das

Pissoir gehen.« (Filmlänge: 00:14:32)

Zu Zeiten von MeToo sollten sich weibliche Wesen reiflich überlegen, ob sie dieser Aufforderung

nachkommen. Zudem könnten zufällig anwesende Männer empfindlich reagieren, wenn die Stätte

ihrer Vorzeigeobjekte auch noch platzgreifend weiblich eingenommen und versifft würde.

Was den Sinn anbetrifft: Sinn wird da gemacht, wo kein Sinn ist (bei Brecht steht: »was einen Sinn

hat«). Der >zitierte< Satz entstammt Brechts Lustspiel »Mann ist Mann«, spricht da ein Militaristen-

Publikum an (ohne Frauen, damals) und ist durchaus obszön gemeint, weil der >Pisser< in ihm, dem

Lust-Spiel, die Hauptrolle spielt.

Fatalerweise hat die Methode Erfolg: Nicht nur die Beteiligten,

sogar die Filmkritiker nehmen den Film als bare Münze.

Matthias Heine: (Die Welt, 12.09.2018): »Klingt nach Donald Trump, ist aber original Bertolt Brecht –

Lars Eidinger, der den Meister ganz fotografisch getreu mit maßgeschneiderter Lederjacke, Zigarre

und antibürgerlichem läusefesten Kurzhaarlook spielt, spricht ausschließlich in originalen Brecht-

Zitaten, die ihm der Regisseur Joachim Lang in den Mund gelegt hat.

Daniele Muscionico (Neue Zürcher Zeitung, 12.12.2018): »ein Haifisch für Kenner – Lars Eidinger

im schwarzen Ledermantel und mit Dauerzigarre bringt Brecht aus Originalzitaten vom Papier in den

Film und simuliert, wie dieser seinen Sensationserfolg >Dreigroschenoper< für das Kino erwägt und

darüber hinaus das Musical als moralische Anstalt neu erfindet.«

Michael Souvignier (Produzent; Zeitsprung Pictures) : »Ich glaube es gibt niemand, der mehr über

Brecht weiß.« (Presseheft, S. 20)

Lars Eidinger (Brecht): »Es imponiert mir, wie sehr er in der Materie ist. Er weiß wirklich alles über

Brecht. Er hat diese Inhalte regelrecht inhaliert.« (Presseheft, S. 26)

Joachim Król (Peachum): »Joachim Lang ist ein wandelndes Brecht-Lexikon. Es gibt nichts, was er

nicht über Brecht weiß.« (Presseheft, S. 29)

Sonja Zekri (Süddeutsche Zeitung, 28.06.2018): »Und der Haifisch, der hat Zähne – Joachim Lang,

[…] kennt von dieser Textflut [Brechts Schriften zum Dreigroschenstoff] jeden einzelnen

Buchstaben. Er hat über die Verfilmung von Brechts epischem Theater promoviert und leitete das

Brecht-Festival in Augsburg. Zehn Jahre dauerten die Vorbereitungen für seinen Film, er will Brecht

rehabilitieren […] Seit der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verkündet hat, dass er das

Filmfest mit Millionen überschütten und zum internationalen Spektakel ausbauen möchte, weckt das

diesjährige Programm auf ungewohnte Weise Neugier. Wäre ein solcher Film künftig als Eröffnung

noch denkbar? Mit Sätzen wie >Es gibt Onanie, und es gibt Präservative, aber das ist Onanie mit

Präservativen< – über Thomas Mann?«

Claudia Michelsen (Frau Peachum): »Die Menschen [= Schauspielerinnen] hatten keine Angst,

etwas falsch zu machen, weil sie wussten, dass hinter der Kamera der größmögliche Brecht-Experte

saß. Das gab Sicherheit.« (Presseheft, S. 33)

Sonja Zekri (Süddeutsche Zeitung, Mail vom 03.09.2018 an JK): »Ich habe Joachim Lang als lei-

denschaftlichen und kenntnisreichen Brecht-Experten kennengelernt […].

Deswegen muss ich den Abdruck [nämlich die Richtungstellung des verunstalte-

ten Zitats sowie der falschen Lorbeeren] ablehnen.«

Uwe Wombacher und Sophia Adams (Kino&Co., 27.03.2019 Berlin): »>Und

der Haifisch, der hat Zähne< ... aber nicht nur der. Bert Brecht zeigt sich

bissig bei den Arbeiten an einem Film, der nie gedreht wurde – Nach dem

gigantischen – und unerwarteten – Erfolg seiner >Dreigroschenoper< soll der

Stoff verfilmt werden. Doch der eigenwillige Autor Brecht (Lars Eidinger) ist nicht

bereit, sich den (Profit)-Regeln der Filmindustrie zu beugen. Kompromisse sind

was für die anderen.

Das führt natürlich zum Streit mit den Geldgebern ...«.

Bettina Buchler, Direktorin Deutsche Film und Medienbewertung

(FBW), mit Logo des SWR:

»Es ist ein Film, der eine Form wählt, die der Theatermann Brecht – ähm – für seine Stücke erfunden

hat, die epische Erzählkunst und – äh – , indem der Film tatsächlich – äh – diese Form so genial auf

den Film transferieren kann, ist – äh – hier eine – äh – eine Hommage an Brecht gelungen, die – äh –

die Jury überzeugt hat, dass sie dann das Prädikat

>besonders wertvoll< verliehen hat.« (Nach den gesprochenen Wortlauten

wiedergegeben.) (Werbefilm des SWR; 2018)

Diane Iljine, Leiterin des Filmfests München:

»Es geht um Banden, es geht um die Gier und wie man menschlich bleibt, in diesem Film, und wie

man menschlich bleibt in dieser Zeit. Das gefällt mir sehr an diesem Film.«

Es ist schwer, den, der uns bewundert , für einen Dummkopf zu halten.«

(Marie von Ebner-Eschenbach)

»Der Haifisch soll wieder Zähne bekommen« (Regie)

Matthias Heine (s.o.): »Der Haifisch hat wieder Zähne, und sie funkeln wie Stahl und Glanz im

Berliner Regierungsviertel, in das der Film Brecht am Ende versetzt. // Das ist übrigens nicht so

plumpschlimm, wie es hier vielleicht klingt, sondern ganz passend. Und die anderen Anspielungen auf

die Gegenwart sind gar keine. Wenn Mackie davon redet, man bräuchte Geschäftsleute statt

Politiker als Staatslenker,

klingt das nach Trump, ist aber Brecht.«

Kukident für den Haifisch mit Krümelschutz

Der absolute Tiefpunkt für die Rezeption Brechts in der neuen Bundesrepublik sollte eigentlich eine

neuer Triumph werden: Klaus-Maria Brandauer inszenierte mit Campino von den Toten Hosen (als

Mackie Messer) die »Dreigroschenoper« im neuen Admiralspalast von Berlin (2006). Da konnte/sollte

eigentlich gar nicht schiefgehen.

Mit diesem Flop lieferten die Zähne des Haifischs weiterhin die lauen Sprüche der bürgerlichen

Feuilletons. Die Urteile begannen damit, dass des Haifischs Zähne stumpf geworden seien, erreichten

mit den ausfallenden Zähnen des Hais einen Kulminationspunkt, und machten nicht mit den dritten

Zähnen halt, die sich der Haifisch ins Maul gestopft habe. Den Gipfel jedoch erklomm der Hilferuf

nach Kukident: »Wirkt schnell – hält lang! • Geschmeidiger Tragekomfort und Extra-Krümelschutz«.

Wieder einmal fielen die Kritiker Brechts auf dessen subversive Banalitäten herein, und dies schon

beim Zentralsatz des Stücks: »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.« Dass der Brecht

im Film den Film im Film ausgerechnet mit dem Zweiten Dreigroschenfinale beginnen lässt, kann nicht

gut gehen; schon gar nicht, wenn dazu Gauthiers Truppe Sozialversöhnung tanzt.

Denn wovon lebt der Mensch? Indem er stündlich / Den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, ab-

würgt und frißt / Nur dadurch lebt der Mensch, daß er so gründlich /

Vergessen kann, daß er ein Mensch doch ist.

In solcher Umgebung hört sich der Spruch wie eine Einladung zu einem guten Frühstück an, das dem

Gang in die Kirche vorangeht und seinen Abschluss mit dem Besäufnis in der Kneipe findet. – Nicht

anders ist’s mit den Zähnen des Haifischs, die übrigens immer scharf bleiben, weil sie nachwachsen:

Es geht um nur das Messer, und das sieht >man< halt nicht. Nur, die Verhältnisse haben sich inzwi-

schen so verändert, dass der Übergang vom Räuber zum Bankier längst Geschichte ist. Heutzutage

verwaltet der Bankier mit Hilfe der Politik fremdes Geld so, dass kein Gericht mehr eine Chance hat,

den Räuber zu überführen. Die Gesellschaft, die nicht mehr durchblickt, feiert das Ganze als

>Kulturwandel< und vergisst die Kultur.

Etwa ein Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung ist immer noch der Meinung, dass >Juden< geld-

gierig wären. Zur Eröffnung der Europäischen Kulturtage 2021 in Karlsruhe scheint es immer noch

nötig zu sein, dass der Bürgermeister von Palermo Leoluca Orlando betont: "Für mich gibt es nur eine

Rasse: die menschliche. Und acht Milliarden Identitäten." (Das ist heute, am 3. Mai 2021, immerhin

eine Schlagzeile wert.)

Aus Anlass der Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt über Geld und Judentum (Mai 2013)

konstatierte die bekannte Psychologin Birgit Rommelspacher:

"Diese Gier-Debatte (die zur Finanzkrise geführt wurde), die geht schon so ein bisschen in

diese Richtung, wie wenn das jetzt gewissermaßen hauptsächlich ein Problem von irgendwel-

chen Persönlichkeits-Merkmalen von Bankiers wäre, anstatt diese strukturellen Bedingungen,

wie weit das Finanzsystem demokratisch und öffentlich kontrolliert wird, das wird so zurückge-

drängt und dann so personalisiert und personifiziert und da ist die Gefahr ganz groß, dass da

dann der gierige Banker, dass da dann der Jude hingesetzt wird.“

(https://www.deutschlandfunk.de/vorurteile-und-ihre-historischen-wurzeln.

1148.de.html?dram:article_id=247707)

Das liest sich wie ein vorweggenommener Kommentar zum neuen Dreigroschenfilm.

»Das Kunstwerk ist eine Ware […]. In diesem Sinne ist die Umschmelzung geistiger Werte in Waren

(Kunstwerke, Verträge, Prozesse sind Waren) ein fortschrittlicher Prozess […], vorausgesetzt, dass

der Fortschritt als Fortschreiten gedacht wird, nicht als Fortgeschrittenheit, daß also auch die Phase

der Ware als durch weiteres Fortschreiten überwindbar angesehen wird. Die kapitalistische

Produktionsweise zertrümmert die bürgerliche Ideologie. Einige wenige Handlungstendenzen […], be-

leuchten schon beinahe ausreichend den unaufhaltsamen Siegeslauf des Kapitalismus, der sich

längst in einen Amoklauf verwandelt hat, dem seine Ideologen nicht mehr nachkommen. […] Die

Technik, die hier siegt und nichts anderes zu können scheint, als den Profit einiger Saurier und

damit die Barbarei zu ermöglichen, wird, in die rechten Hände gelangt, durchaus anderes können.

Es ist unsere Aufgabe, ihr in die richtigen Hände zu helfen.« (GBA 21,508f.: Dreigroschenprozeß,

1931; zwei Jahre vor Beginn der größten Barbarei der Weltgeschichte). – Meinen die Kölner

>Oberen< tatsächlich, mit einer Reklamekutsche, aufgemacht wie jede andere auch, religiöse

Toleranz zu fördern und Rassismus zu verhindern? – Schalom! Möget ihr weise werden wie Salomon,

von dessen Namen sich der >jüdische< Gruß ableitet.

Fortsetzung folgt..

BRECHTLEBTAKTUELL 09. Mai 2021

AKTUELL Mit „Schalömchen“ gegen Antisemitismus 01

AKTUELL Verdeckter Antisemitismus