Am 9. November 1966 schrieb Helene Weigel, die Witwe Bertolt Brechts, an den Verleger Siegfried Unseld (Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.):

„Unser Briefwechsel beruht auf einem Irrtum, d.h., wir meinen dasselbe, nur handelt es sich nicht um Tagebücher, sondern um ein Arbeitsjournal, das geführt wurde, und ich möchte auch, daß es so genannt wird.“

Tagebuch: Autobiografische Aufzeichnungen in chronologischer Folge, Tag für Tag, zum Verfolgen der eigenen Lebenslinie: intim, selbstbezogen, subjektiv, erlebnisbezogen, SELFIE in Schriftform.

Arbeitsjournal: Produktionsbezogene Aufzeichnungen in chronologischer Folge, Tag für Tag, zur Dokumentation des Arbeitsprozesses, reflektiert, objektbezogen, sachlich, sozial-

Helene Weigel erkannte: In einer KONSUMORIENTIERTEN Gesellschaft – die Verpackung macht den INHALT – verändert ein geschickt erfundener Titel die Einstellung des Publikums und dessen Beurteilung des Gelesenen. Weigel hatte Erfolg. Als das „Arbeitsjournal 1938-

von allem Privaten abzulenken:

„War es je als authentisches Tagebuch, als Selbstauseinandersetzung und Rechenschaftsbericht gedacht? Ich glaube es nicht. […] Daß Brecht oft keine Zeit oder keine Lust zu seinem Tagebuch hatte, davon zeugen nicht nur zahlreiche wochenlange und mehrere monatelange Pausen, sondern auch die meisten Aufzeichnungen: Sie scheinen rasch und hastig geschrieben, der Stil ist nachlässig, der Gedankengang ist ungenau, an Banalitäten und, mit Verlaub, Dummheiten mangelt es nicht, von allerlei Irrtümern auch der simpelsten Art ganz zu schweigen. / Hätte sich Brecht je entschlossen, das Manuskript zu publizieren, er hätte natürlich vieles gestrichen und geändert. Aber eben weil wir die ungekürzte und unkorrigierte Fassung erhalten haben, ist dieses bruchstückhafte Journal so aufschlußreich: Das Selbstgespräch, das der Selbstreklame dienen sollte, schwankt zwischen planmäßiger Selbstinszenierung und jener unfreiwilligen Selbstdarstellung, die in Selbstentlarvung übergeht“.

(Reich-

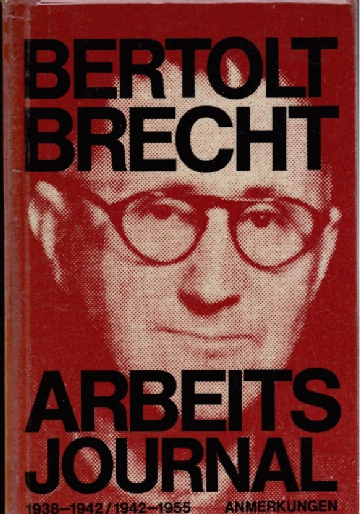

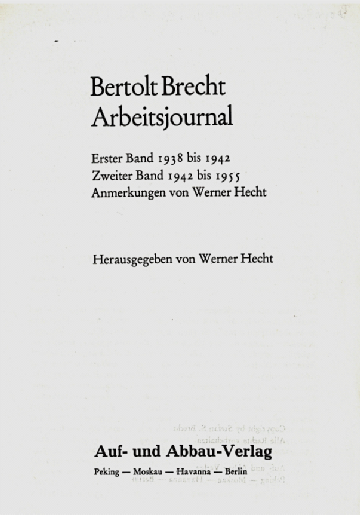

Das ARBEITSJOURNAL, damals eine Sensation, kam in großer Aufmachung in drei Bänden heraus und reservierte für jede Eintragung eine gesonderte Seite. Der Erfolg war durchschlagend und nachhaltig.

Hg. von Werner Hecht. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1973. Als Taschenbuchausgabe 1993.

Im Folgenden sind die Seiten 300 und 301 aus dieser Edition im Druckbild wiedergegeben:

Weil die Ausgabe (AJ) so schön, aber auch sehr teuer war, erschien noch im selben Jahr 1973 ein billiger Raubdruck. Um – wir sind noch inmitten der deutschen Teilung – sowohl den Rechteinhaber, den Suhrkamp Verlag, zu ärgern, aber auch die Politbonzen in der DDR zu provozieren –, gaben die Raubdrucker im Fall ihres ARBEITSJOURNALS (in einem Band) einen „Auf-

Diese „ungesetzliche“ Ausgabe löste in der damaligen DDR einige Unruhe aus. Das ZK der SED meinte, der Name seines Staatsverlags (Aufbau-

Im Westen, der damaligen BäÄrDä (BRD, Ausprache Walter Ulbricht, Staatsratvorsitzender der DDR), wurde die Edition, ob im Original oder im Raubdruck, zum Kultbuch. Sowohl die Feuilletons als auch die Forschung erklärten daraufhin die Edition in der großen Gesamtausgabe der Werke Brechts (GBA) zur Fälschung. Deshalb wird auch im geeinten Deutschland weiterhin nach der Ausgabe AJ von 1973 zitiert und geflissentlich übersehen, dass Bertolt Brecht JOURNALE (so sein Titel) führte, mit denen er das Geschehen seiner Zeit – hauptsächlich im Exil – verfolgte und wie er mit seinem Werk auf die finsteren Zeiten von Terror, Verfolgung, Krieg in der Welt und fabrikmäßig organisiertem Völkermord mitten im europäischen „LEBENSRAUM“ der neuen arischen Rasse und ihrer gefälligen MitläuferInnen reagierte. So lebt auch in Brechts Werk die deutsche Spaltung fort und wird von einer Wissenschaft festgeschrieben, die sich im ideologischen Streit selbst in Frage stellt.

Die Seiten 300-

– so aus: